Die Stacey-Matrix ist seit vielen Jahren ein beliebtes Modell, wenn es darum geht, Entscheidungen und deren Komplexität zu verstehen. Meist wird sie eingesetzt, um Methoden zuzuordnen: Wann macht klassisches Projektmanagement Sinn? Wann sollte man agil arbeiten? Und ab wann bewegen wir uns im chaotischen Umfeld?

Doch mir fehlte in der klassischen Darstellung etwas Entscheidendes:

👉 Wie kann ich als Angestellter ganz konkret arbeiten?

👉 Wie bereite ich Dinge so auf, dass andere sie verstehen?

👉 Welches Verhalten ist sinnvoll – und warum?

Denn im Alltag reicht es nicht zu wissen, dass etwas „komplex“ oder „chaotisch“ ist. Entscheidend ist: Wie gehe ich damit um?

Wichtig: Ich rede im Folgenden immer von „Manager“ damit sind Männer, Frauen und auch diverse gemeint. Ich nutze nur die männliche Form wegen der besseren Lesbarkeit.

Zu den Artikel hat mich ein anderer Artikel auf Lean und Agility von Felix Stein inspiriert. Ich habe auch einige seiner Ideen übernommen und neu aufbereitet. Danke für die Inspiration. Hier geht es zum Artikel.

Die klassische Stacey-Matrix

Die ursprüngliche Stacey-Matrix basiert auf zwei Achsen:

- Grad der Sicherheit (Was ist bekannt/planbar?)

- Grad der Einigkeit über Ziele und Wege (Wie stark teilen alle das gleiche Verständnis?)

Je nach Position ergeben sich vier Felder:

- Einfach: Klarheit, Standards, Regeln → klassische Prozesse funktionieren.

- Kompliziert: Expertenwissen notwendig, Analysen helfen → rationale Entscheidungsfindung.

- Komplex: Unsicherheit hoch, keine eindeutige Lösung → Experimente und agile Methoden.

- Chaotisch: Nichts ist sicher, kein gemeinsames Verständnis → Krisenmanagement, schnelles Handeln.

Das Modell zeigt damit gut, welche Methoden passen – aber weniger, wie Menschen sich in diesen Feldern verhalten sollen.

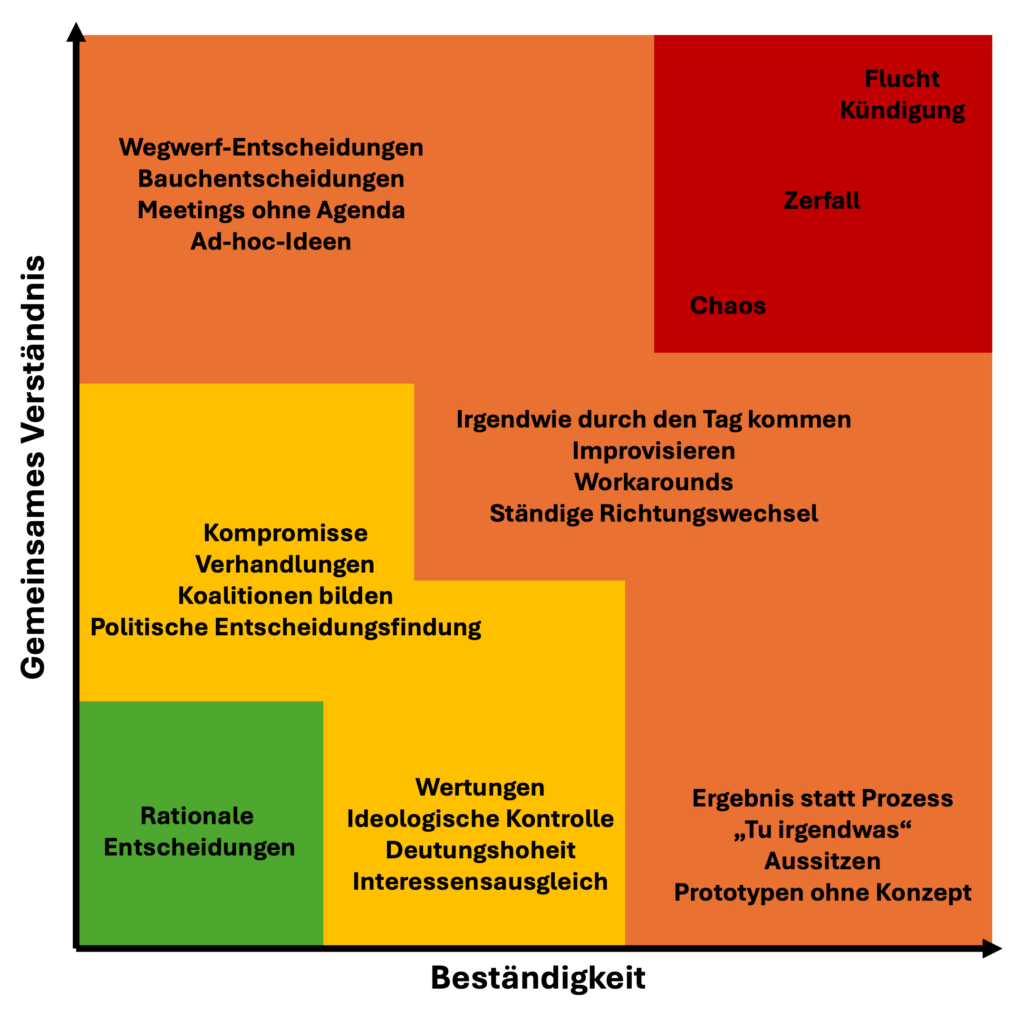

Die erweiterte Stacey-Matrix 2.0

Genau hier setzt die neue Version an. Ich habe die klassische Matrix in ein feineres 7×7-Raster übertragen und die Achsen konkretisiert:

- Beständigkeit (x-Achse): Wie stabil sind Rahmenbedingungen, Regeln, Prozesse? Wie gut lassen sich Dinge vorhersagen?

- Gemeinsames Verständnis (y-Achse): Wie stark gibt es ein gemeinsames Zielbild, Werte, Vertrauen und Kommunikation?

Warum diese Achsen?

Weil Entscheidungen nicht nur rational getroffen werden, sondern auch stark von psychologischen Faktoren abhängen: Vertrauen, Verständigung, Konflikte, Unsicherheit. Die klassische Matrix blendet diese Dimensionen weitgehend aus. Mit den neuen Achsen wird deutlich, dass Entscheidungsverhalten auch immer ein soziales und psychologisches Phänomen ist.

Damit lassen sich nicht nur Methoden zuordnen, sondern auch Arbeitsweisen, Verhaltensstrategien und Kommunikationsformen – also genau das, was im Alltag zählt.

Warum Entscheidungen wichtig sind

Entscheidungen sind das Herzstück jedes Unternehmens. Managerinnen und Manager bestimmen durch ihre Entscheidungen, wie es weitergeht – ob Projekte gestartet, Ressourcen verteilt oder Prioritäten gesetzt werden. Ohne Entscheidungen gibt es keine Richtung und damit auch keine Wertschöpfung. Jeder Fortschritt, jede Veränderung und jedes Ergebnis im Unternehmen basiert letztlich auf einer Entscheidung – bewusst oder unbewusst getroffen.

Ordnen Sie ihr Projekt ein!

Es ist wichtig, das eigene Projekt und die jeweilige Entscheidung genau einzuordnen und sich zu fragen: Wie muss ich agieren, damit Entscheidungen getroffen werden? Gleichzeitig hilft es, die eigene Situation realistisch zu verstehen – etwa wenn sich Entscheidungen ohnehin alle zwei Wochen ändern und dadurch keine Beständigkeit entsteht. Gerade dann ist es entscheidend, ein Modell wie die Matrix 2.0 zu nutzen, um mit Verständnis an die Sache heranzugehen, sich nicht zu frustrieren und trotzdem erfolgreich zu arbeiten.

Der Grüne Bereich

Hier herrscht hohe Sicherheit und gemeinsames Verständnis. Regeln sind klar, Prozesse greifen, und alle Beteiligten wissen, worauf sie hinarbeiten. Entscheidungen lassen sich rational und strukturiert treffen.

Psychologischer Hintergrund:

Manager/innen fühlen sich hier wohl – sie können kontrollieren, planen und steuern. Entscheidungen basieren auf Daten, Standards oder etablierten Regeln. Psychologisch vermittelt das Sicherheit und Verlässlichkeit – für Manager wie für Teams.

Beispiel aus dem Alltag:

Ein Produktionsunternehmen führt ein neues Qualitätsmanagement-Tool ein. Es gibt klare Vorgaben, Normen und Checklisten. Der Manager entscheidet auf Basis von Kennzahlen, die Mitarbeitenden arbeiten nach festen Abläufen – alles läuft geordnet.

Als Angestellte/r:

In diesem Bereich können Sie ruhig und konzentriert arbeiten. Halten Sie sich an Prozesse, nutzen Sie Vorlagen und liefern Sie saubere Ergebnisse. Wichtig ist, verlässlich zu bleiben und Strukturen einzuhalten. Das baut Vertrauen auf und sorgt dafür, dass Ihre Arbeit sichtbar und wertgeschätzt ist.

Der gelbe Bereich – Entscheidungen zwischen Politik und Bewertung

Im gelben Bereich wird es schon schwieriger: Die Sicherheit nimmt ab, Prozesse und Fakten allein reichen nicht mehr aus. Gleichzeitig ist das gemeinsame Verständnis nicht immer stabil – mal gibt es Einigkeit, mal entstehen Unsicherheiten oder unterschiedliche Sichtweisen.

Das bedeutet: Entscheidungen lassen sich hier nicht mehr nur technisch-rational treffen. Stattdessen rücken politische Aushandlungen, Kompromisse, Bewertungen und ideologische Aspekte stärker in den Vordergrund. Psychologisch ist dieser Bereich anspruchsvoller, weil Interessen, Machtfragen und subjektive Wahrnehmungen an Bedeutung gewinnen.

In der Praxis zeigen sich hier zwei typische Varianten:

- Variante 2: Das gemeinsame Verständnis ist unklar oder brüchig.

- Variante 1: Es gibt noch ein gemeinsames Verständnis, aber die Sicherheit sinkt.

Gelber Bereich – Variante 1: gemeinsames Verständnis vorhanden

Alle Beteiligten teilen ein Zielbild, aber die Sicherheit fehlt – es gibt keine klaren Regeln, wie man dieses Ziel erreicht. Manager steuern durch politische Aushandlungen und Kompromisse.

Psychologischer Hintergrund:

Manager handeln hier als Diplomaten: Sie suchen Koalitionen, bauen Allianzen, gleichen Interessen aus. Psychologisch brauchen sie Anerkennung als „Kümmerer“, die alle Stimmen gehört haben.

Beispiel aus dem Alltag:

Ein Unternehmen will ein Nachhaltigkeitsprogramm starten. Alle sind sich einig, dass es wichtig ist – aber welche Projekte umgesetzt werden sollen, ist unklar. Der Manager bringt Umweltabteilung, Finanzen und Marketing an einen Tisch, vermittelt und schmiedet einen Kompromiss.

Als Angestellte/r:

Hier gilt: Netzwerke pflegen und diplomatisch arbeiten. Suchen Sie Verbündete, dokumentieren Sie Absprachen und bleiben Sie kompromissbereit. Sie helfen so, den politischen Aushandlungsprozess transparent und stabil zu halten.

Gelber Bereich – Variante 2: gemeinsames Verständnis unklar

Es gibt keine gemeinsame Basis. Manager müssen Entscheidungen treffen, obwohl Interessen auseinandergehen und Sicherheit fehlt. Diskussionen drehen sich um Wertungen, Überzeugungen oder Ideologien, weniger um Fakten.

Psychologischer Hintergrund:

Manager agieren hier oft als Machtpolitiker: Sie versuchen, Deutungshoheit zu gewinnen, Narrative zu setzen oder ihre Sicht durchzusetzen. Psychologisch brauchen sie die Rolle des „Orientierungsgebers“, selbst wenn die Basis brüchig ist.

Beispiel aus dem Alltag:

Ein Unternehmen diskutiert über Homeoffice-Regeln. Die einen wollen volle Freiheit, die anderen feste Bürozeiten. Es gibt kein gemeinsames Verständnis, und jede Entscheidung wird ideologisch aufgeladen („Kultur vs. Flexibilität“). Der Manager entscheidet am Ende mehr nach Überzeugung als nach Fakten.

Als Angestellte/r:

Arbeiten Sie klärend und transparent. Machen unterschiedliche Sichtweisen sichtbar, ohne Partei zu ergreifen. Nutzen Sie Werkzeuge wie Pro/Contra-Listen oder Szenario-Vergleiche, um Diskussionen zu strukturieren. Wichtig ist, neutral zu bleiben und nicht in ideologische Kämpfe hineingezogen zu werden.

Der orangene Bereich – Unsicherheit, Ausprobieren und Durchwursteln

Der orangene Bereich ist die Zone zwischen politischem Aushandeln (Gelb) und dem kompletten Chaos (Rot). Hier fehlen Sicherheit und Klarheit, gleichzeitig ist das gemeinsame Verständnis nur bruchstückhaft vorhanden. Entscheidungen wirken inkonsistent: mal wird etwas ausprobiert, mal verworfen, mal einfach durchgezogen.

Psychologisch ist das ein anstrengendes Feld – sowohl für Manager als auch für Angestellte. Manager stehen unter Druck, Ergebnisse zu liefern, und greifen daher auf Bauchgefühl oder Pragmatismus zurück. Angestellte erleben dadurch häufig Orientierungslosigkeit und den Eindruck, dass ihre Arbeit keine klare Richtung hat.

Teil 1: Links oben – Wegwerf-Entscheidungen und Bauchgefühl

In diesem Feld herrschen spontane Entscheidungen. Manager entscheiden aus dem Bauch heraus oder werfen Ideen in die Runde, die kurz darauf wieder verworfen werden. Es gibt Brainstormings, schnelle Tests, aber kaum Beständigkeit.

Psychologischer Hintergrund:

Manager handeln so, weil sie unter Unsicherheit schnell handeln müssen. Daten fehlen, Fakten sind unklar – also wird nach Intuition entschieden. Oft wird gehofft: „Wir stellen mal was hin, vielleicht funktioniert es.“ Für Manager ist das ein Weg, Handlungsfähigkeit zu demonstrieren, auch wenn es nicht immer sinnvoll ist.

Beispiel:

Ein Abteilungsleiter startet drei neue Pilotprojekte gleichzeitig („Wir probieren einfach mal alles!“), ohne dass klar ist, welches langfristig tragfähig ist. Zwei verschwinden nach kurzer Zeit wieder.

Als Angestellte/r:

Hier können Sie nur etwas beitragen und hoffen, dass es genutzt wird. Erwarten Sie keine Stabilität. Seien Sie empathisch mit sich selbst: Sie reißen keine Wunder. Wichtig ist, Impulse zu setzen, damit Bewegung bleibt. Das schützt Sie vor Frust – und hilft Managern, überhaupt Ansatzpunkte zu haben.

Teil 2: Unten – Ergebnis statt Prozess

In dieser Zone geht es nicht darum, wie sauber oder methodisch gearbeitet wird – sondern nur darum, dass irgendein Ergebnis auf den Tisch kommt. Prozesse ändern sich ständig oder fehlen ganz. Manager fordern Ergebnisse, weil sie unter Druck stehen, etwas vorweisen zu müssen.

Psychologischer Hintergrund:

Manager sind hier extrem ergebnisgetrieben. Sie stehen selbst in der Pflicht, „etwas“ zu liefern – sei es für die Geschäftsführung oder für Stakeholder. Deshalb achten sie nicht auf Prozesse, sondern auf Sichtbarkeit: „Zeig mir, dass etwas da ist.“ Für sie ist ein unvollständiger Prototyp besser als ein sauberer, aber unsichtbarer Prozess.

Beispiel:

Eine Projektleiterin verlangt ein Dashboard für das Management, obwohl die Anforderungen unklar sind. Sie sagt: „Liefern Sie erstmal irgendwas – Hauptsache, ich habe etwas zum Vorzeigen.“

Als Angestellte/r:

Liefern Sie sichtbare Zwischenergebnisse. Dokumentieren Sie, was Sie tun, und stellen Sie auch kleine Resultate bereit. Erwarten Sie keine Anerkennung für Prozessdisziplin – das ist hier irrelevant. Sagen Sie sich: „Es geht darum, dass überhaupt etwas herauskommt – nicht, dass es perfekt ist.“

Teil 3: Mitte – Durchwursteln

Das typische Muster: Man arbeitet sich irgendwie durch, ohne klare Richtung. Entscheidungen werden getroffen, revidiert, verschoben. Manager halten Projekte „am Leben“, ohne wirklich zu steuern. Jeder versucht, irgendwie weiterzukommen.

Psychologischer Hintergrund:

Manager geraten hier in eine Vermeidungsstrategie: Sie wollen keine endgültigen Entscheidungen treffen, weil sie riskant wären. Stattdessen lassen sie die Dinge laufen („Wir schauen mal, wie es sich entwickelt“). Psychologisch bedeutet das: Manager sichern sich ab, vermeiden Verantwortung und schieben die Last auf die Teams.

Beispiel:

Ein IT-Projekt zur ERP-Einführung kommt nicht voran. Der Projektleiter entscheidet nie klar, ob ein Modul eingeführt oder verworfen wird. Stattdessen wurschteln Fachbereiche mit eigenen Lösungen herum, ohne dass eine Linie entsteht.

Als Angestellte/r:

Seien Sie realistisch: Hier entstehen keine großen Visionen. Konzentrieren Sie sich auf kleine Fortschritte, dokumentieren Sie Ihre Arbeit und sichern Sie ab, was Sie beeinflussen können. Akzeptieren Sie, dass vieles unscharf bleibt – und werten Sie es als Erfolg, wenn Sie überhaupt etwas voranbringen.

Die Gefahr: Abrutschen ins Rote

Der orangene Bereich ist die Vorstufe zum roten Bereich. Wenn Manager zu lange Bauchentscheidungen treffen, Ergebnisse fordern ohne klare Prozesse oder Entscheidungen immer wieder vertagen, rutscht das Team ins Chaos ab. Die Folgen: Frust, Überlastung, Flucht oder innere Kündigung.

Als Angestellte/r:

Halten Sie Ihre Erwartungen realistisch. Sie können hier keine Wunder vollbringen. Psychologisch ist es entscheidend, sich klarzumachen: „In diesem Chaos ist es schon ein Erfolg, wenn etwas Sichtbares rauskommt.“

So schützen Sie sich vor Frustration und können gleichzeitig kleine, aber wertvolle Beiträge leisten.

Vorsicht: Die Vorstufe zum Roten Bereich

Der orangene Bereich ist eine Gefahrenzone: Wenn Unsicherheit und Orientierungslosigkeit zu lange andauern, rutscht man schnell ins Rote ab – Chaos, Frust, Flucht. Deshalb gilt: Halten Sie Erwartungen realistisch, bleiben Sie empathisch mit sich selbst und anderen, und sorgen Sie dafür, dass zumindest etwas Verwertbares herauskommt.

So vermeiden Sie unnötige Frustration – und bewahren sich die Chance, das Projekt wieder in stabilere Zonen zu führen.

Der rote Bereich – Chaos, Flucht und Zerfall

Im roten Bereich ist sowohl die Sicherheit als auch das gemeinsame Verständnis gering. Prozesse greifen nicht mehr, Regeln verlieren ihre Wirkung, und es herrscht oft ein Gefühl von Chaos. Entscheidungen entstehen hier kaum noch – stattdessen dominiert Krisenstimmung.

Ein klassisches Beispiel ist eine komplexe ERP-Einführung: Anfangs kann ein Manager mit klarer Steuerung und viel Empathie noch gegensteuern. Doch wenn das Projekt zu lange aus dem Ruder läuft, entstehen Frust und Überlastung. Mitarbeitende fühlen sich überfordert, brennen aus oder resignieren. Was folgt, ist ein schleichender Übergang: Vom Chaos zu Fluchtversuchen – Kündigungen, Rückzug oder innere Emigration. Und wenn es keinen Ausweg gibt, mündet das Ganze in die innere Kündigung.

Besonders kritisch ist die Zone der Fluchtversuche: Hier ziehen sich Menschen zurück oder verlassen sogar das Unternehmen. Kündigungen, innere Emigration oder hohe Fluktuation sind typische Folgen. Man ist einfach nach vielen Entscheidungen, die sich ständig drehen, auf Dauer ausgelaugt – alles, was man tut, fühlt sich falsch an.

Psychologischer Hintergrund:

Manager geraten hier in den Überlebensmodus. Sie versuchen, kurzfristig Brände zu löschen, statt langfristig zu steuern. Psychologisch sind sie getrieben von Stress und der Angst, die Kontrolle ganz zu verlieren. Manche neigen zu autoritärem Verhalten („Ich bestimme jetzt einfach“), andere ziehen sich zurück, um nicht die volle Verantwortung tragen zu müssen.

Beispiel aus dem Alltag:

Ein Unternehmen führt ein komplexes ERP-System ein. Das Projekt läuft über Monate aus dem Ruder: Budgets werden überschritten, Zeitpläne mehrfach verschoben. Mitarbeitende brennen aus, resignieren oder verlassen das Unternehmen. Manager reagieren hektisch – neue Deadlines, neue Berater, neue Ansagen. Das Ergebnis: Chaos, Flucht oder innere Kündigung.

Konkret für Sie als Angestellte/r:

Wenn Sie sich im roten Bereich wiederfinden, ist Ehrlichkeit wichtig. Fragen Sie sich: Kann ich hier noch konstruktiv arbeiten – oder ist es besser, einen Neustart zu wagen?

Es kann sinnvoll sein, sich intern nach anderen Möglichkeiten umzuschauen oder auch extern den Markt zu sondieren. Parallel gilt: Dokumentieren Sie Ihre Arbeit, sichern Sie Ihr Wissen und halten Sie Kontakt zu verlässlichen Kolleginnen und Kollegen.

👉 Ziel ist es, entweder Wege zurück in stabilere Bereiche zu finden – oder rechtzeitig zu erkennen, dass ein echter Wechsel die bessere Lösung ist.

Fazit

Entscheidungen sind das Fundament jedes Unternehmens – ohne sie keine Richtung, keine Veränderung, keine Wertschöpfung. Doch Entscheidungen sind nicht alle gleich: Mal beruhen sie auf klaren Fakten, mal entstehen sie aus Verhandlungen, mal aus Unsicherheit, und manchmal herrscht nur noch Chaos. Genau hier setzt die Stacey-Matrix 2.0an.

Die klassische Stacey-Matrix erklärt, welche Methoden in welchen Umfeldern sinnvoll sind. Die erweiterte Version geht einen Schritt weiter: Sie macht sichtbar, wie Managerinnen und Manager psychologisch agieren – und wie Angestellte darauf reagieren können. Damit wird die Matrix zum praktischen Kompass im Arbeitsalltag.

- Im grünen Bereich herrschen Stabilität und Klarheit. Managerinnen und Manager agieren als Planer:innen, sie vertrauen Prozessen, Normen und Fakten. Für Angestellte bedeutet das: ruhig, verlässlich und strukturiert arbeiten. Wer sich an Vorgaben hält und Qualität liefert, schafft Vertrauen und Sicherheit.

- Im gelben Bereich wird es politisch. Sicherheit sinkt, Entscheidungen entstehen durch Kompromisse, Bewertungen oder Ideologien. Managerinnen und Manager sind hier oft Diplomat:innen oder Machtpolitiker:innen. Für Angestellte heißt das: diplomatisch agieren, Netzwerke pflegen, Transparenz schaffen. Wer Sichtweisen klärt, ohne Partei zu ergreifen, bleibt handlungsfähig.

- Im orangenen Bereich dominiert Unsicherheit. Entscheidungen sind halbgar, werden verworfen oder ständig neu getroffen. Managerinnen und Manager reagieren mit Aktionismus oder Vermeidung – Hauptsache, etwas Sichtbares passiert. Für Angestellte heißt das: pragmatisch bleiben, kleine Schritte machen, sichtbare Ergebnisse liefern. Wichtig ist hier Selbstempathie: Man reißt keine Wunder, aber man hält den Laden am Laufen.

- Im roten Bereich herrscht Chaos und Zerfall. Sicherheit und gemeinsames Verständnis fehlen ganz. Managerinnen und Manager geraten in den Überlebensmodus – hektisches Krisenmanagement, autoritäre Ansagen oder Rückzug. Für Angestellte ist das die gefährlichste Zone: Frühzeitig prüfen, ob es Sinn macht zu bleiben – oder ob es besser ist, intern oder extern neue Wege zu gehen. Innere Kündigung ist nur der letzte Ausweg, wenn keine Alternative gefunden wird.

Die Botschaft der Stacey-Matrix 2.0 lautet: Es gibt nicht das eine richtige Verhalten. Jedes Umfeld erfordert eine andere Haltung – von Disziplin und Klarheit über Diplomatie bis hin zu Pragmatismus oder dem Mut, einen Schlussstrich zu ziehen.

Wer erkennt, in welchem Feld er oder sie gerade arbeitet, kann Entscheidungen besser verstehen, Erwartungen anpassen und Frust vermeiden. So bleibt man auch in schwierigen Zeiten handlungsfähig – und kann seine Energie dort einsetzen, wo sie wirklich Wirkung entfaltet.

Image: https://pixabay.com/illustrations/maze-puzzle-labyrinth-challenge-5768511/